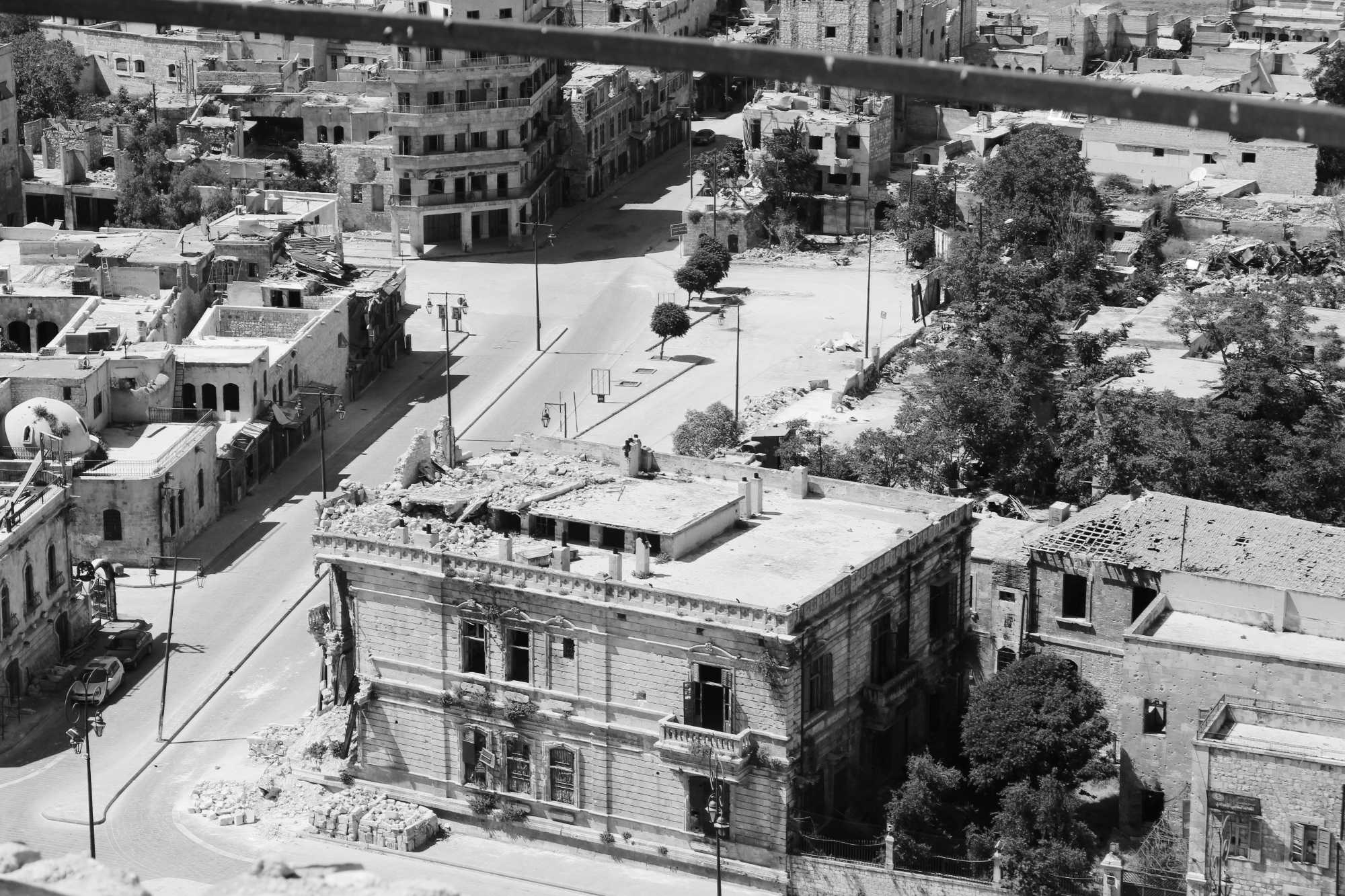

La crisi siriana non fa più notizia. Il futuro della Siria, per l’Occidente, era una questione di valori: l’intervento dell’aviazione russa e la nuova strategia degli Stati uniti, con la presidenza di Donald Trump, sembrano aver fatto il miracolo. Sulla Siria non si sente più nulla. Nel Paese sembra essere tornata la calma. Purtroppo non è così.

Con questo articolo non voglio dare un ennesimo contributo alle molte liste delle milizie e dei raggruppamenti che si stanno contendendo il presente e il futuro della Siria. Mi limito a tentare di rappresentare i nuovi intrecci di potere che si stanno progressivamente formando in Medio oriente, in prospettiva della prossima conclusione del conflitto siriano. Ciò è d’importanza non secondaria anche per noi, in Europa.

Mi rifaccio qui, retrospettivamente, al dibattito sulla Siria a cui ho potuto assistere a Monaco, durante la 53.a Conferenza internazionale sulla sicurezza, nel febbraio scorso. Donald Trump aveva appena iniziato il suo mandato, una nuova strategia degli Stati uniti in Medio oriente era urgentemente attesa, ma non si riusciva ancora nemmeno a immaginarla. Lo «Stato islamico» aveva costituito i propri centri amministrativi nella città siriana di Raqqa e a Mosul, nell’Iraq settentrionale. Da lì, le sue milizie controllavano ampie parti di territorio e teleguidavano le cellule terroristiche in Europa. La Russia era inequivocabilmente dalla parte della dittatura di Bashar al-Asad. Com’è cambiata la scena, nel frattempo?

Ricordiamo solo brevemente le tre questioni fondamentali della crisi siriana:

- Bashar al-Asad deve restare o ritirarsi?

- In Siria può sorgere una moderna società aperta o il Paese resterà uno Stato autoritario secondo modelli asiatici?

- Il Medio oriente e il Nord Africa devono svilupparsi autonomamente o continueranno a fungere da zone di influenza delle maggiori potenze, USA e Russia, e degli egemoni regionali Iran, Arabia saudita, Israele e Turchia?

Queste sono le questioni di valore – poiché di valori si tratta, non di una semplice partita su uno scacchiere geopolitico – che dal 2011, anno delle «Primavere arabe,» sono sul piatto in Siria, nel resto del Medio oriente e in Nord Africa. Queste tre domande sono collegate l’una all’altra e non si possono neppure considerare, prendendole singolarmente.

La dittatura di Bashar al-Asad. La causa del conflitto siriano è la rivolta di una parte della popolazione contro la feroce dittatura della famiglia Asad, che dura dal 1971 e oggi domina il Paese nella sua seconda generazione. Si dimentica troppo spesso che la guerra in Siria è nata dalla ribellione contro gli Asad, non contro lo «Stato islamico.» Quest’ultimo si è insediato in Siria solo dopo, quando i terroristi hanno approfittato dei vuoti di potere e del disordine nel Paese durante le rivolte. Noi, in Occidente, abbiamo salutato con entusiasmo i giovani e coraggiosi attivisti delle Primavere arabe. Oggi non dovremmo dimenticarli. Dovremmo restare dalla parte di coloro che sostengono una Siria libera, senza Bashar al-Asad. Se la metà della popolazione siriana, nel corso degli ultimi decenni, è stata costretta ad abbandonare il Paese, la causa è essenzialmente il perdurare della dittatura degli Asad, non la successiva, parziale occupazione della Siria da parte dello «Stato islamico.»

Gli Stati uniti di Barack Obama si erano sempre e chiaramente pronunciati a favore del ritiro di Bashar al-Asad. Hanno commesso gravi errori strategici in Siria, ma sostenevano fattivamente, anche con forniture di armi, i gruppi che combattevano contro il regime di Damasco. Nella primavera del 2017, dopo alcune dichiarazioni contraddittorie, Donald Trump ha deciso la cessazione degli aiuti ai ribelli siriani anti-Asad.

La Russia sostiene Asad e di fronte alla comunità internazionale giustifica l’assistenza prestata al regime siriano con l’argomento della «sovranità,» una parola di cui non si è mai fatto così tanto abuso come oggi, anche in Europa. Asad, afferma Mosca, è il presidente legittimo della Siria. Non si vede chi potrebbe succedergli. La lotta contro lo «Stato islamico» è possibile, secondo Putin, solo se si «tutela la sovranità e l’integrità territoriale della Siria.» Dietro a questa formulazione, all’apparenza giuridicamente coerente, non vi è altro che la volontà di confermare la dittatura di Asad e ripristinare il suo potere nelle parti di territorio siriano che il regime ha dovuto cedere allo «Stato islamico» e ai ribelli anti-Asad. La Russia ripropone spesso e volentieri l’esempio della Libia e dell’Iraq: la caduta dei dittatori al potere, Gheddafi e Saddam Hussein, ha trasformato quei Paesi in Stati falliti. Vogliamo far cadere Asad e avere lo stesso risultato anche in Siria? L’esempio è calzante, ma non giustifica ancora la deduzione russa secondo cui l’unico modo per evitare il fallimento di uno Stato dittatoriale sarebbe prolungare in eterno la dittatura. Deve pur esserci un’altra soluzione. Il mantenimento della dittatura «normalizzerebbe» per il diritto internazionale i crimini del regime, affermano i sostenitori di una Siria libera. Come si può definire legittimo un tale regime, e da questa dubbia legittimità far discendere la legalità dell’intervento militare russo? Chi sarà chiamato a rispondere della disastrosa situazione in cui il regime di Asad ha precipitato la Siria?

Nella dittatura di Asad, la Russia vede l’opportunità di ricostituire l’alleanza con la Siria che aveva già dato buona prova di sé durante l’era dell’Unione sovietica. L’Iran, che ad Asad è legato da consonanza religiosa sciita, non vuole perdere la sua influenza su Damasco. La Turchia è interessata al proseguimento di un regime autoritario, in Siria, che impedisca un eventuale progetto di unificazione dei curdi nella regione. Gli Stati uniti e la coalizione internazionale anti-«ISIS» da essi capitanata hanno di fatto rinunciato a svolgere un ruolo guida: lo sparo di alcuni missili sul suolo siriano da parte di una corazzata statunitense, come conseguenza dell’attacco all’arma chimica lanciato dal governo siriano nell’aprile 2017, resta sinora senza seguito concreto e prova ancora una volta la debolezza strategica dell’amministrazione Trump. La Russia, l’Iran e la Turchia, oggi, in Siria, hanno mano libera. Con gli Stati uniti e i Paesi circonvicini, i russi negoziano con successo e discrezione la costituzione di «zone di distensione» nei territori nuovamente sottratti al controllo dello «Stato islamico» e degli oppositori di Asad. Con l’aiuto dei suoi alleati, Asad ripristina passo dopo passo il suo controllo sulla Siria. La rivolta del 2011 contro i quarantacinque anni di dittatura della sua famiglia è fallita.

E’ possibile costruire in Siria una società aperta, secondo i principi di un moderno Stato di diritto, fondato sulla separazione dei poteri e sulla rappresentatività di tutte le componenti della società siriana? Dopo gli sviluppi descritti poco sopra, non vi è da attendersi nulla di tutto ciò. L’ancor giovane Bashar al-Asad rafforzerà ulteriormente il suo potere e lo deterrà per il resto della sua vita. Se vi sarà una transizione al vertice, come richiedono le risoluzioni ONU degli ultimi anni, ciò accadrà – se accadrà – gettando un po’ di fumo negli occhi della comunità internazionale: Asad potrebbe essere sostituito da un prestanome, forse da qualche fedele ufficiale dell’esercito, e il regime proseguirà indisturbato.

Il Medio oriente resterà una zona d’influenza contesa tra le grandi potenze? Dato il contesto appena descritto, purtroppo sì. Gli Stati uniti hanno fatto dichiarazioni contraddittorie, ma negli atti sono più coerenti: si concentrano su ben determinati alleati, in prima linea sull’Arabia saudita, e si ritirano senza clamore da altri teatri. Con l’Iran, Donald Trump vuole cessare l’accordo sul nucleare, con il pretesto che Teheran sosterrebbe il terrorismo internazionale, come se l’Arabia saudita – che, è dimostrato, finanzia innumerevoli centri di radicalizzazione in tutto il mondo – fosse il nuovo paradiso. Questioni fondamentali di valore, come i principi dello Stato di diritto e i diritti umani, per Trump, «non sono una priorità» – vale a dire: non hanno alcun significato, come lui stesso ha espresso in modo inequivocabilmente chiaro a maggio, proprio a Riad, di fronte ai capi di Stato e di Governo dei Paesi islamici. La situazione non si lascia ridurre alle inimicizie religiose tra sciiti e sunniti, come noto. La densa rete di risorse petrolifere e gassose e le rispettive vie di trasporto, le pretese di Israele, la situazione nel piccolo ma centrale Libano, lo status dei curdi, la sete di potere dell’Arabia saudita, che Trump ha rafforzato nella consapevolezza del suo ruolo, sono solo alcuni dei molti elementi che formano il quadro completo.

La scomparsa della Siria dai titoli dei giornali non è una buona notizia. Sei anni di guerra contro la dittatura di Bashar al-Asad hanno prodotto innumerevoli vittime, inutilmente. Coloro che a decine di migliaia crepano delle prigioni siriane continueranno a crepare e altri se ne aggiungeranno, perché presto il regime di Damasco comincerà a regolare i conti con gli oppositori. I cristiani sono felici, perché in Siria, sotto Asad, hanno sempre goduto della loro libertà e continueranno a goderne.

Il problema originario, le società che in Medio oriente si sviluppano in modo iniquo, dominate da dittature sanguinarie, dove permangono enormi squilibri tra ricchi e poveri, mentre ampie parti della popolazione sono private di ogni diritto di partecipazione – che è la causa profonda, radicata negli anni del postcolonialismo, del terrorismo internazionale di matrice islamica – resta, così, senza soluzione. Nel Medio oriente nascono nuove zone di influenza, secondo una strategia di retroguardia, quella della divisione in emisferi, che riporta in vita vecchi schemi del Dopoguerra. Per il mondo del 21° secolo le grandi potenze non riescono a immaginare un futuro migliore, se non riportarlo indietro di 50 anni. A quel tempo, però, l’azione degli Stati uniti e dell’Unione sovietica era sorretta da una visione strategica fondata. Poteva piacere o no, ma le superpotenze irradiavano sui loro alleati una forza che stabiliva ordine e gerarchie. Oggi, gli Stati uniti di Donald Trump e la Russia di Vladimir V. Putin sono la reliquia pallida e intellettualmente impoverita di ciò che erano durante la Guerra fredda. Ogni giorno di più si dimostrano guide immature per la sfida del multilateralismo.

Ciò che accade oggi nel Medio oriente, la suddivisione di quella regione in aree di interesse delle due maggiori potenze, minaccia di succedere ben presto nuovamente anche qui, in Europa. La crisi ucraina e tutta la politica estera russa, anche sotto forma di quella guerra ibrida che infuria nei nostri computer e sui nostri social network, da noi colposamente ignorata, è diretta con determinazione a trasformare l’intero continente europeo in una zona d’influenza di Mosca. Se noi, in Europa, non troveremo in fretta un accordo su una strategia comune per difendere i nostri valori, il nuovo ordine mondiale che sta lentamente sorgendo intorno a noi non ci sarà benigno.

| >Originale in lingua tedesca (traduzione italiana dell’autore)

giulia corazza says:

Sempre interessante

Luca Lovisolo says:

Grazie.